身為一個射頻工程師的對於自己生活的地盤”射頻實驗室 RF LAB”裡面的設備應該都是非常熟悉,例如萬用點表[1] 、網路分析儀、頻譜分析儀[2]、綜合測試儀等等,而大部分的實驗都會在遮罩室Shielding

Room或用隔離箱Shielding Box進行,因為現在空氣中可以說射頻訊號無所不在,基地台與手機的互相溝通的訊號,路由器WiFi設備,穿戴裝置,還有隔壁茶水間微波爐也在發射微波訊號[3],別人的訊號就是自己的雜訊,任何實驗最重要的是要確定實驗資料有重複性Reproducibility,不能測到競品有desense問題很高興跟市場部提了這件事情,但後來卻發現發現原來是有人在茶水間用微波爐加熱食物微波訊號洩漏出來的干擾。

遮罩房Shielding Room/遮罩箱Shielding

Box

遮罩房Shielding

Room或遮罩箱Shielding Box是一個密閉導體的空間,電磁波因為金屬牆導致訊號無法傳送到外面,相同外面的訊號也無法傳送到裡面,避免訊號的干擾。但實驗過程需要把控制訊號與電源接到代測物(DUT),所以部分遮罩面需要開一些槽讓這些電源或訊號線連結到遮罩箱內部,但開孔隔離度電磁波不會從這些開孔洩漏出去嗎?

下面舉一個實驗室較常看到的遮罩箱的錯誤用法,有個新進菜鳥射頻工程師小帥被指配測試驗證接收機靈敏度(Receiver

Sensitivity),公司前輩有特別強調必須在沒有沒有干擾訊號的環境下進行,所以實驗一定要在遮罩房或遮罩箱裡面進行,這時候小帥因為遮罩箱都被其它資深員工佔用,但主管指定的時間又快到了,突然看到角落放著一個遮罩箱沒人用,但看起來好像少了個配件側面有個口開,但小帥以他的專業知識,知道為了避免干擾還特別拿了很多銅箔把這個開孔封的扎扎實實。

老前輩路過看到小帥的實驗環境,跟小帥說你這樣不行,前輩用他的Apple

Watch 與iPhone測試給小帥看看這個實驗環境為什麼不行,前輩把iPhone放入隔離箱內裡面然後關起來。

這時候檢查

Apple Watch還是與iPhone連線狀態,並沒有斷線而且整個連線還挺順的,雖然不能量化實際連線的訊號品質,但可以確定射頻訊號(Bluetooth

2.4GHz)還是可以順暢的通過這個遮罩箱。

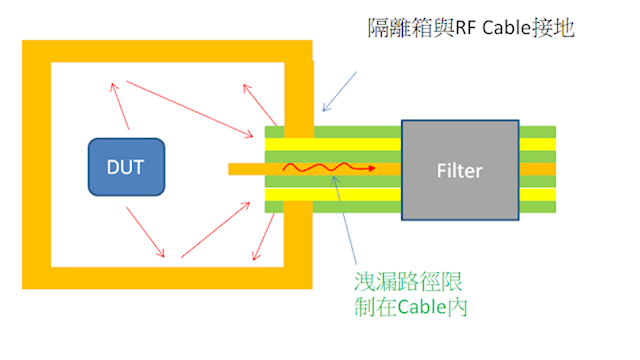

訊號洩漏與接地Shielding Room Leaky and Grounding

到底發生什麼問題呢? 不是已經用銅箔把洞都包起來了,怎麼收訊還這麼好,原因其實跟進長隧道還能聽到調頻廣波FM與行動電話還能撥通很類似,大部分的長隧道會有所謂的漏波電纜Leaky Coaxial Cable [4][5],會故意在電纜的接地面Ground Shield上挖特定的孔洞讓電磁波洩漏出來,小帥用銅箔密封的方式,在某些結構上也類似漏波電纜的結構。

前輩把射頻訊號線RF

Cable抽出來再測試一次,這時候還有一個約1cm左右的孔徑並沒有特別在用銅箔封好,此時手機放在遮罩箱的任何位置也無法建立連線,小帥內心覺得困惑,這樣有個洞怎麼電磁波不會從這個洞口洩漏出來嗎?

把剛剛的結構放大觀察,可以看到因為射頻同軸訊號線RF

cable最外面是一層絕緣層,所以無論銅箔封的多緊,射頻同軸訊號的接地金屬殼(ground shield)沒有與遮罩箱的金屬外殼接在一起,這就會變成類似漏波電纜開槽的天線結構, 會把射頻訊號從遮罩箱輻射到外面反之也會把外面干擾傳遞到遮罩箱內。

所以正確的做法是類似以下的,要把射頻同軸線的絕緣層剝除與遮罩箱的金屬接在一起,這時候訊號會被限制在同軸線內部傳遞,訊號路徑確認後就可以在路徑上在透過串接適當的濾波器來避免不要得訊號干擾待測物。

所以專業的遮罩箱都會設計不同IO介面對應的濾波器模組,所以下次不要在想隨便拿廠商送的餅乾鐵盒自己DIY了,餅乾吃一吃鐵盒拿來裝樣品就可以了,不要以為是鐵盒就可以當遮罩箱。

量測射頻銅管接地位置影響RF Coaxial Cable Grounding Effectiveness

類似的問題也會出現在一些除錯的過程,例如項目在進行的時候才會出現一些不如預期的狀況,身為一個射頻工程師會拿著銅管RF

Coaxial Cable分段量測訊號品質(EVM, ACLR etc),頻譜雜散(Spruisou

Emission)與穩定性(Stability)[6]與帶內與帶外阻抗,但在除錯的過程上經驗稍微不足的工程師小帥會忽略了射頻接地(RF

Grounding)的影響,並不是萬用電錶電筆會嗶嗶叫就是接地有接好。

雖然射頻銅管RF

Coaxial Cable外圈都是金屬接地面ground shielding,如果訊號是幾十MHz的可能還好,但通訊用的射頻頻率從Band 8 900MHz到高頻Band 41

2600MHz甚至更高的n77/n79或WiFi 5G頻段都到了5GHz,頻率越高寄生(parasitic)的電容於電感影響就會更顯著,例如電感的等校阻抗為:

Zind = j2π*(frequency)*(inductance)

頻率低的時候Zind幾乎等於零接近短路,但頻率高的時候Zind就會變的非常有感覺,銅管接地位置可以用等校LC電路來描述,例如下圖如果接地參考點與待測物DUT參考點有段距離,物理模型上就會多出一段寄生電感(parasitic inductor),這個會導致量測的狀況與實際工作狀況不一致,所以務必要清楚自己處理的狀況的頻率與接地影響避免影響整個問題分析結果。

隔離室的窗戶開孔Shielding Room Opening

剛剛有提到漏波電纜與開孔的問題,有些遮罩間如下圖是會設計有類似下面蜂巢的窗戶,這個除了可以保持空氣流通外,如果有人加班在隔離室做實驗,整個密閉久了其實有點恐怖,尤其如果晚上遇到隔離室的門把壞掉,有個窗戶還可以抒解緊張情緒要大聲求救也才有機會有人聽到。

剛剛不是討論到漏波電纜是在接地面上適當的開孔,讓電磁波可以洩漏出去,那遮罩間弄了這個窗戶電磁波不會洩漏出去嗎?電磁波是否會洩漏出去隔離度與窗戶的開孔大小與深度有關,這個開孔越小(gap)與越深(depth)對電磁波隔離度就越好,其實遮罩間設計也是挺有學問的有興趣的朋友可以參考[7],當然整個封起來是最沒有爭議的了,但如果裡面儀器運行還是需由空調管道調整遮罩房內部空氣與溫度,所以無論如何是一定需要開孔的。

|

|

|

實際工作上遮罩房會一直有人進進出出,所以大部分公司會在隔離房裡面在放弄個隔離房或隔離箱,第一層遮罩空間同常就會進行一些初步的,例如在解desense找到一個神奇的銅箔貼法,解決了被干擾頻道先不要太開心,除了要完整頻段與頻道靈敏度外,也要檢查全部射頻指標,避免解決了問題A卻引起問題B,但以為問題解了就定版送認證結果測了幾個禮拜才發現問題那就GG思密達了,因為完整測試會花上不少時間,為了測試過程又引進不必要得雜訊,所以在把物件放到第二層隔離房或隔離間裡面,透過電腦測試程式確定整個環境遮罩後才開始測試驗證收集資料。

|

|

|

參考文獻

[1] 既熟悉又陌生的數位萬用電錶Multimeter,

從萬用表規格1999顯示、3又5/6位元數認識A/D類比數位轉換bits關係,複習一下OP積分器與積分型ADC工作原理 - MacGyFu的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/644406686

[2] 頻譜分析儀(Spectrum

Analyzer)時域量測(Time Domain)/零頻寬Zero

Span是在量什麼? 跟示波器量的東西一樣嗎? -

MacGyFu的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/659742377

[3] 射頻微波爐RF Solid

State Microwave Oven與傳統磁控管(Magnetron)微波爐

- MacGyFu的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/16530703637

[4] Jinxi Guo, Yang Liu, Xiucao Han, D. Li,

“Research on attenuation model of the communication leaky coaxial cable”,

Research on attenuation model of the communication leaky coaxial cable

[5] Long-Distance and Low-Radiation Waveguide

Antennas for Wireless Communication Systems inside Tunnels

https://www.intechopen.com/chapters/72088

[6] 功率放大器穩度性測試方法PA

Stability Testing Method - MacGyFu的文章 - 知乎

https://zhuanlan.zhihu.com/p/890380749

[7] Design Techniques for EMC – Part 4 Shielding

https://www.nutwooduk.co.uk/archive/keitharmstrong/design_techniques4.html

沒有留言:

張貼留言